2024

年10月14日,著名的美国心理学家菲利普·津巴多(Philip G.

Zimbardo)逝世,享年91岁。津巴多生前最著名的一项研究是他在1971年设计了“斯坦福监狱实验”(Stanford prison

experiment),这项实验是有史以来最有名也最有争议的心理学研究之一,在2015年还被改编成同名电影。

斯

坦福监狱实验是1971年由美国心理学家菲利普·津巴多领导的研究小组在斯坦福大学心理学系大楼地下室的模拟监狱内,进行的一项关于人类对囚禁的反应以及

囚禁对监狱中权威和被监管者行为影响的心理学研究。充当看守和囚犯的都是斯坦福大学的在校大学生志愿者。实验开始不久,“看守”就虐待“囚犯”,一些“看

守”就显示出真正的虐待狂倾向,而若干“囚犯”则在情感上受到创伤,有两人不得不提前退出实验,有一名“囚犯”尖声大叫,疑似精神崩溃。由此,心理学家得

出结论:环境能改变人的性格,有权力的人就可能滥用权力。这种性格的变化被津巴多称为“路西法效应”(The Lucifer

Effect),上帝宠爱的天使后来堕落成魔鬼撒旦。无权者则被迫屈服,乃至精神崩溃。

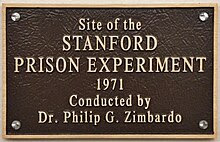

进行斯坦福监狱实验的地点的纪念牌匾

斯坦福监狱实验在进行过程中即引发争议,批评者说这个实验“不道德”、“反社会”,故而提前终止。不过这个实验还是造成了很大影响,被写入很多心理学教科书,还成为电影、纪录片、书籍、电视节目乃至国会证词的主题。

2018

年6月13日,美国的VOX网站发表文章,指出斯坦福监狱实验有严重错误,不仅仅是其可疑的道德或缺乏数据,而是欺骗。根据先前未发表的津巴多的录音和对

参与者的访谈,证明这场实验实际上是一场骗局。那个充当囚犯发出尖叫的人承认,他的精神崩溃状是装出来的。一个充当看守的参与者说:“我把它当成一次即兴

表演。我认为我在做研究人员希望我做的事情。”

菲利普·津巴多(1933年3月23日—2024年10月14日)

在我看来,斯坦福监狱实验与其说是欺骗,不如说是演戏。参与者被指定了角色,但是没有剧本,也没有导演的现场指导,参与者们按照自己对角色的领会而即兴发挥。这就注定了整个实验无非是一场演戏,即便参与者很投入,演得很逼真,但终究不是真实的而是假装的。

实

验允许“看守”虐待“囚犯”,例如辱骂,但规定不可以打“囚犯”,不可以伤害“囚犯”的肉身。“囚犯”挨“看守”辱骂,但“囚犯”知道挨骂的是他扮演的

“囚犯”,而不是扮演“囚犯”的他自己,所以不会有真正受辱的感觉;更何况作为志愿者,只要他不愿意了他就可以选择退出实验。在这种情况下,一个人怎么可

能真的精神崩溃呢?只不过这位参与者自己设身处地,心想,一个人受到如此凌辱想来会发疯会精神崩溃吧,于是他就尖声大叫,做出精神崩溃的样子。再说那个充

当“看守”的参与者,既然研究人员要他充当“看守”,并告诉他可以虐待“囚犯”,他就可能认为虐待“囚犯”是研究人员希望他做的事,所以他就去虐待了。这

不等于他就真的成了虐待狂,不等于有朝一日他真的当了看守就一定会去虐待“囚犯”,如此等等。用不着阅读津巴多的录音和参与者的访谈,我们就可以做出上述

推断。

和

斯坦福监狱实验类似的,还有一部名叫《浪潮》的德国电影。这部电影讲的是上个世纪六十年代在德国的一所普通中学发生的故事。一位高中老师要给学生讲授独裁

专制课。他发现,这些生活在自由世界的孩子们根本不知道什么是纳粹,什么是独裁专制,他们也不想知道,因为大家都觉得纳粹独裁专制那一套早已成为历史,一

去不复返,离他们很远很远了。这位老师为了让学生们了解什么是纳粹以及法西斯主义离我们并不遥远这一道理,别出心裁地设计了一套“法西斯实验”,把自己的

课程变成“法西斯速成班”。这位老师自己扮演元首,然后就对学生灌输纳粹那套理念,强调集体主义,强调纪律,强调团结,强调对异己的排斥,等等。短短五天

下来,这个班居然成了一个袖珍版的法西斯小社会。不少学生沉溺其中,几乎忘记了这只是一场实验课,差点就变成真正的纳粹分子了。由此,很多人得出一个惊人

的结论:世界离独裁只有五天!考虑到《浪潮》这部电影并非虚构,而是根据美国加州一所高中发生的真实故事改编的,上述结论更令人震撼。

我认为,从《浪潮》这部电影,根本推不出“世界离独裁只有五天”的结论。毕竟,《浪潮》讲述的只是一场在教室里进行的实验。它和真实的生活是两码事。

第

一、在这里,同学们事先就清楚地知道他们是在做实验,他们知道他们是在参与一种不同于真实的日常生活的特殊生活;换句话,他们知道那不是真的,或者说,那

是和他们的真实的日常生活不一样的。作为受试者,他们愿意按照老师的要求去说话行事,那不等于在真实生活中他们也会接受那些要求那样说话那样行事。好比一

对拍电影的少男少女,本来素不相识,根据剧本和导演的要求,他们要互相说出很多亲密的话语,做出很多亲密的动作,并且做出很多倾心相爱的表情,等一场戏排

下来,有的说不定真的互相爱上了,但大多数不会如此。关键在于,如果他们不是被安排拍电影,作为素不相识者,他们根本就不会从开始相见就互相讲出那些亲密

的话做出那些亲密的动作和表情,因此就更没有可能发生后来的一切了。

第

二,电影《浪潮》讲述的只是在一个小小的中学班上发生的事情。同样的事情,要在一个大的社会里发生可能就不那么容易,或者很不容易。我们知道,在自由世界

内部常常存在着一些极端主义的团体,有的极端主义团体很有极权主义特色。但是这些团体一般规模都很小。所以我们不能根据在一个小的团体中发生的事情,就推

论说同样的事情在大的社会中也会发生。

让我们再来考察另一个著名的心理学实验,关于酬赏短缺心理学的实验。

1959

年,美国斯坦福大学的两位学者费斯廷格(Leon Festinger)和卡尔史密斯(James

Carlsmith)做了一项著名的实验。他们要求受试者从事单调无聊的旋转木栓的工作。工作完成后,实验者对受试者说:这是一次研究个人期望影响其表现

的实验,下一批受试者正在外边等着受试。我们请你们说服他们,告诉他们所要从事的工作是很有趣的。为此我们将给予你们一定的酬金(有的给一美元,有的给二

十美元)。受试者答应了实验者的要求,对下一批受试者进行说服,告诉他们这个工作十分有趣,不像别人说的那么单调无聊。最后在离开实验室前,要求受试者填

写一份问卷,回答对旋转木栓这一工作是否真正喜欢。

和一般人推测的相反,得到较少酬金(一美元)的受试者常常比得到较多酬金的(二十美元)的受试者在实验中表现得更加主动、更加卖力。在填写问卷时,前一批人往往更认真地表示他们真心地喜欢旋转木栓的工作。

按

照费斯廷格的解释,得到酬金较少的人,正因为酬金太少,所以他们尤其不愿意承认自己的行为是受到利诱的结果,因此他们更倾向于说服别人——首先是说服自己

——旋转木栓的工作果真是十分有趣的。得到酬金较多的人则相反,因为他们无法向自己隐瞒自己的行为只是为了得到优厚的报酬这一事实,所以他们虽然比较勉强

地对别人撒了谎,但终究不愿,也不能对自己也撒谎。费斯廷格和卡尔史密斯总结道:“当以提供报酬来引诱一个受试者去说一些与他自己的见解相矛盾的东西的时

候,个人的观点便趋于改变,以便更好地与他们所说的那些东西保持一致。但提供的报酬越多(超过了引起此类行为所必需的数量),其效果则越小。”

费

斯廷格和卡尔史密斯的实验被公认为在社会心理学研究上具有开拓性意义。不过,我对这个实验及其结论很有些怀疑。事实上,我们的确不难对上述实验的结果给出

另外的解释。既然受试者事先就被告知他们要参与一项重要的科学实验,那么这件事本身就很可能使他们觉得自己被吩咐去做的工作是很有意思的——不是旋转木栓

有意思,而是把旋转木栓做科学实验有意思。获得报酬较少的受试者会认为那份报酬是自己的工作所得,并不是物质利诱,内心倒相当坦然。获得报酬较多的受试者

明知自己的工作不可能值那么多钱,因而有无功受禄的不安,反而会怀疑自己所作之事究竟有多大意义(给这么多钱,我还以为做多么复杂多么有意思的事呢,结果

就做这么一破事,哪值那么多钱啊!)。所以前者会在问卷上写下肯定的评价,而后者多半会写下否定的评价。

一

般人都认为,自然科学需要做实验,社会科学也需要做实验。但是,拿人做实验和拿物做实验是不一样的。一块矿石,不会因为它从矿山上放进实验室,其性质就发

生某种改变;但是,一个人离开他的日常生活,参加到一项被他人设计的实验,那本身就是一种改变。其心理状态很可能会发生变化。你在实验室里按照研究人员的

要求去做某件事,你的行为、你的感受是一回事;你在现实生活中真的去做某件事,你的行为、你的感受,则很可能是另外一回事。不少社会科学家(尤其是心理学

家)所做的社会科学试验,由于忽略了这种变化和不同,因而其结论不一定靠得住。

再

有,科学实验的结果应该有可重复性。可是上述几个实验都不可能有可重复性,因为人类有学习的能力。就以斯坦福监狱实验为例。在斯坦福监狱实验之后,你再找

别的人做同样的实验,结果很可能会不一样。就算你把参加斯坦福监狱实验的原班人马再做一次同样的实验,结果也不可能是一样的。